目次

金属を接合する「溶接」は、ものづくりの基礎ともいえる重要な技術です。未経験者の中には「興味はあるけれど、どんな仕事かわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、溶接作業の種類、基本的な手順、上達のコツ、溶接機の使用方法、注意点などを初心者向けにわかりやすく解説しました。溶接に興味のある方は、ぜひご覧ください。

溶接とは

溶接は、建設現場や製造業において欠かせない、金属を接合する技術です。熱や圧力、またはその両方を用いて、2個以上の金属部材を接合します。

溶接した金属は、建物の骨組みや機械部品など、様々な構造物を作るために用いられています。

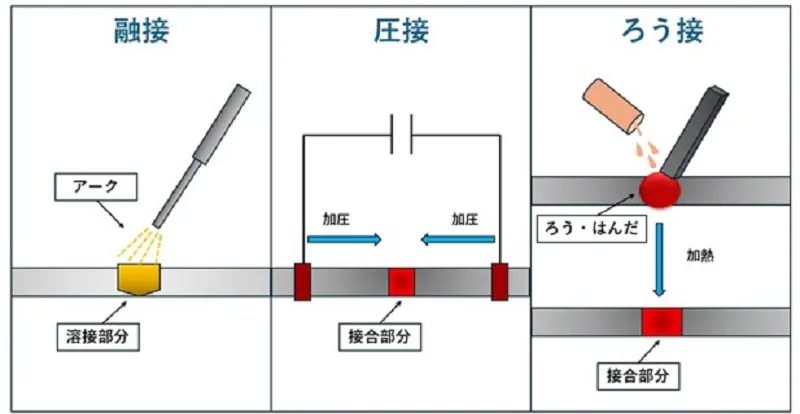

溶接の方法は主に3種類

溶接には主に、以下3種類の方法があります。

- 融接

- 圧接

- ろう接

手法はもちろん、それぞれにメリット・デメリットがありますので、違いを理解しておきましょう。

融接

熱によって、つなげる金属(母材と溶加材)の結合部分を溶かした後、冷やして接合させる方法です。スピーディーに加工できるにも関わらず、高い強度が確保できます。

一方、 デメリットには、使用する材質が変形もしくは変化しやすい点が挙げられます。 なお、融接には、以下のような種類があります。

- アーク溶接:放電現象を活用した、もっとも一般的な溶接方法。中心温度はおよそ16,000℃にも達し、不活性ガス・半自動・被覆アークなど、種類も多様。

- ガス溶接:可燃性ガスと酸素の混合燃焼で溶かした金属ロウを流し込み、接合。

- レーザー溶接:照射したレーザー光の熱により、母材と溶加材を溶かして接合。局所的な溶接にも向いている。

- 電子ビーム溶接:電子ビームを照射して、母材と溶加材を溶かして接合。局所的な溶接ほか、薄い板、微細な溶接などにも対応。

圧接

熱ではなく、機械による圧力で材料を接合する方法で、自動車製造には欠かせない溶接法ということができます。 一般的に機械が作業するため、 品質をキープしやすい点がメリットです。

一方、大量生産ではない繊細な溶接については向かないケースもあります。 なお、圧接には、以下のような種類があります。

- 摩擦圧接:回転する部材同士を摩擦させて接合する溶接方法。断面が円形の材料の接合にマッチしている。

- 点圧接:材料に通電し、局所的に溶融させた上で溶接。スポット溶接とも呼ばれる。

- 拡散接合:母材を溶融させず、接合面間を原子間の拡散によって結合する方法。

ろう接

低融点の金属合金(ろう)を溶かして、結合部に流して接合させる方法です。結合部の金属を溶かさない点が大きな特徴で、工作などのはんだ付けも、ろう接の一種となります。 金属同士のみならず「金属と非金属」に利用できる点はメリットです。

一方、接合の強度は他の方法と比較してやや弱いです。 なお、ろう接には、以下のような種類があります。

- ガスろう接:ろうを溶かす手段がガスバーナーの接合方法。

- 電気ろう接:ろうを溶かす手段が電気の接合方法。裸火を使用しないため、火災リスクを下げることが期待できる。

- 高周波ろう接:ろうを溶かす手段が高周波電流(の電磁誘導作用で発生した熱)の接合方法。作業の自由度が高い点も特徴。

溶接作業の手順

溶接作業にはいくつかの手順があります。ここからは、一般的なアーク溶接の手順を確認していきましょう。

2.接合する部材の清掃

3.開先加工

4.仮づけ

5.本溶接

6.仕上げ

手順1:溶接機、溶接棒、保護具などの準備

はじめに必要な準備を実施します。溶接機は、アーク溶接機、ガス溶接機など、材料や求められる加工などに応じて適切なものを選びます。また、溶接棒も、母材の材質や板厚などから適切な種類・太さを選んでください。

さらにケガや事故を防止するために、マスク、手袋、遮光眼鏡などの保護具を着用しましょう。

手順2:接合する部材の清掃

溶接の品質が低下する恐れがあるため、接合する部材はあらかじめ清掃しておきます。油分、汚れ、サビなどがないことを確認し、もしあればワイヤーブラシや金ブラシなどで清掃して、除去してください。なお、清掃部分はしっかり乾燥させましょう。

手順3:開先加工

開先加工とは、接合する部材のつなぎ合わせる部分に「くぼみ(開先)」を作る加工です。溶接箇所の品質・強度確保を目的に実施されるケースがあります。

また、開先加工の断面の種類には、V字型・X字型など様々あり、加工時間や作業効率などを考慮して適切な方法が選択されます。開先の角度・深さは、使用する溶接方法や部材の厚さによって決定されます。

手順4:仮づけ

仮付けとは、本溶接の前に実施する仮止めのための溶接です。「タック溶接」とも呼ばれ、本溶接に際して、 あらかじめワークを固定することができます。溶接棒を少しずつ溶かして、接合部の仮止めを実施しますが、あまり熱を加え過ぎずに行うことが基本です。

手順5:本溶接

本溶接では、仮づけした部分を、完全に溶接していきます。溶接するとビード(溶接痕 )が形成されますが、その高さや幅は、溶接方法や部材の厚さなどで決まります。開先加工してある場合は、通常、複数回の溶接が必要です。

手順6:仕上げ

溶接箇所の表面を平らにするために、余分な部分の切断や、ディスクグラインダーによる研磨が実施されます。 このほか、サビ止めを塗ったりペンキ塗装するケースもあります。 検査を行い、溶接不良がなければ完成です。

溶接作業のやり方のコツ3つ

溶接作業を安全で効率的に、また、一定の品質を保って実施するにはどうすれば良いのでしょうか。以下、溶接作業のやり方のコツを3つご紹介します。

コツ1:安定した姿勢で作業を行う

姿勢が安定しないと、ビードの引き方も不安定になります。下向き・立向き・横向きなど、 それぞれの基本姿勢はキープしつつ、フォルダを持つ手がぶれないようにします。 そのためには、空いている手を添えて安定させると良いでしょう。

なお、立向き・横向きは難易度が高いので、 初心者の方は下向きから練習してください。

コツ2:ビードは一定の速度で均一につける

ビードを同じピッチ、一定の幅でまっすぐ引くのは大変です。 すでにご紹介したように安定した姿勢で作業を行い、遮光ガラス越しという狭い視界の中ですが、一定のリズムを大切にして引いていきます。スピードは遅すぎても早すぎても失敗の原因になるので、経験を積んで覚えるしかありません。

なお、慣れないうちは前進法(溶接面を追う方法)よりも、 後進法(前進法とは逆に向かう方法)の方がやりやすいかもしれません。

コツ3:電流・電圧を接合する部材の厚さや材質に合わせて設定する

溶接作業では適切な電流・電圧の設定も重要です。 一般的に厚い材料ほど大きな電流が必要となりますが、大きすぎると接合箇所が変形したり、金属に穴が開くケースがあります。また、溶融金属が噴き出す可能性があります。かといって電流が小さすぎると、母材が溶けにくく、玉になるケースがあります。

また、電圧が高いとスパッタが増えたり、低いとアークの安定性が損なわれたりするケースがあるので、ご注意ください。コツとしては、作業前に部材の厚さや材質に基づいて設定を試験すること・試験で得たパラメータを正しく設定して作業すること、が挙げられます。

溶接機の使い方

溶接機には複数の種類が存在します。溶接の目的や素材に合わせて、適切なものを選択してください。ここでは、アーク溶接機と半自動溶接機の使い方をご紹介します。

アーク溶接機

被覆アーク溶接機は、溶接する素材に、トーチを取り付けた溶接棒をこすり付けて使用します。溶接機をスタートすると、 アーク(放電)が発生し、溶接棒と素材は溶融していきます。作業するに従って、溶接棒は溶けてゆくため、交換が必要です。

半自動溶接機

作業中に溶接棒の交換が必要なアーク溶接機に対して、半自動溶接機はスイッチ1つで自動的に溶接棒が交換されます。この機能により、作業効率の向上が可能です。

なお半自動溶接機には、アルゴンガスを使用する「ミグ溶接機」、 炭酸ガスとアルゴンの混合ガスを使用する「マグ溶接機」、炭酸ガスのみを使用する「CO2溶接機」などの種類があります。

溶接作業をするときの注意点

溶接作業は、くれぐれも安全に進めることが必要です。 最後に、溶接作業時の注意点について見ておきましょう。

注意点1:安全装備を着用する

溶接の際は、法令で定められた装備を着用することが大切です。

具体的には、アーク溶接に際して出る紫外線や飛散物から目を守るための遮光ガラス付きマスク、ガスやヒュームの吸い込み防止のための防塵マスクほか、手袋、エプロン、足や腕のカバー、ヘルメットなどが挙げられます。

これらの安全装備を着用することで、 万が一の際の怪我の防止、あるいは軽減が期待できます。短時間であっても、必ず安全装備を着用してください。

注意点2:作業前に準備を怠らない

作業前には必要な道具を揃えるだけでなく、道具の損傷や摩耗がないかもよく確認してください。特にプラグやケーブルに断線や傷があると、感電の原因になる可能性があります。

また、 洗濯後に乾燥しきっていなかったり、大量の汗で濡れたりした作業着などは、これも感電につながる恐れがあるため着ない方が無難です。

この他、可燃物を除去しておくことも重要です。 布・油・木くず などの可燃物があると、火花によって火災などにつながる恐れがあります。ガスや引火性の液体が入ったドラム缶・タンクなども、完全に除去しておきましょう。

注意点3:換気を確保する

溶接作業では、人体にとって害のある粉塵やガスの発生が予想されます。中でも溶接ヒュームは、特定化学物質障害予防規則の改正が令和3年4月に適用されたことで、濃度測定と測定後の換気装置の改善の必要が生じています。 健康被害につながる恐れもあるため、作業に際しては適切な換気を実施しましょう。

注意点4:温度管理を徹底する

溶接作業は、防護服を着た上でアーク放電やバーナーなどを扱うため、非常に暑くなります。屋内作業の場合は、作業者が快適に作業できる温度に管理しましょう。また、法令で定められている温度管理もあるので注意します。

例えば、ガス溶断の作業が必要な場合などは「容器の温度を40℃以下に保つこと」としています。

まとめ

溶接作業は、ものづくりに欠かせない専門的な技術です。溶接の習得・習熟には時間がかかりますし、現場でしか学べないこともたくさんあります。そこで、ご自身に合った環境で、業務を通じて経験を積み、 学んでいくことをおすすめします。

なお、ご自身に合った環境を探す際はワールドインテックの「工場求人ワールド」が役立ちます。

「工場求人ワールド」では日本全国の、様々な条件の工場求人情報を多数提供しており「溶接技術の速やかな習得」「キャリアアップ」「無理のない働き方」など、ご自身に合った職場環境がきっと見つかります。

未経験の方でも応募できる求人・ 研修制度のある求人なども多数ございますので、ぜひワールドインテックの「工場求人ワールド」をご利用ください。

【関連記事】溶接の資格の種類と取得方法・費用や活かせる仕事も分かりやすく解説